Введение

I. Историко-литературное значение Павсании

Проф. И. Шубарта.

1. Обстоятельства жизни Павсании нам неизвестны. За исключением нескольких отрывочных сведений, которые сообщает сам Павсания в своем «Путешествии», до нас не дошло никаких сведений. Филострат [Vit. Soph. II, 13] и за ним Свида упоминают о Павсании из Кесарии, риторе из школы Ирода, и некоторые, действительно, принимали его за автора описания Эллады, но так как оба описывают его, как ритора, не упоминая о «Путешествии», то единство обоих писателей будет всегда сомнительно; и если даже и признать это единство, то едва ли из этого можно извлечь что-либо, кроме достоверности места его рождения.

Что наш Павсания большую часть своей юности провел в Лидии, в окрестностях Синила, может быть даже в Магнезии, ясно видно из его сочинения. Уже в первой книге (I, 24, 8) он рассказывает, что «около Сипила сам три раза видел», как тучи саранчи гибли совершенно разными способами; в другом месте (V, 13, 7) называет местности вокруг Сипила «у нас»; из других мест, напр., V, 27, 5. IX, 18, 3 — 4, видно его обстоятельное знание тамошних окрестностей. Следовательно, Павсания в Лидии получил первое свое образование. Должно быть, уже в юношестве он посещал замечательные города на западном берегу малой Азии и соседних островах; по крайней мере, иногда у него выказывается близкое знакомство с этими местами и их достопримечательностями.

Первое большое путешествие, как кажется, привело нашего автора в Египет. О звучащей статуе Мемнона около египетских Ѳив Павсания говорит в таком роде, который едва ли допускает сомневаться, чтобы он сам не видел Ѳив, и так как это происходит в первой книге (I, 42, 3), то путешествие должно пясть на время до составления первой книги. При этом мог он также посетить храм Аммона, и хотя прямо не высказывает, по по некоторым местам можно заключить об этом с некоторою достоверностью. Точное описание алтарей слоев с их надписями (V, 15, 11), и случайное замечание (IX, 16, 1), что у аммонян гимн Пиндара еще «в его время» можно было разобрать на трех сторонах колонны около одного, дальше означенного, алтаря, указывает почти наверное на очевидца. Если мы теперь позволим себе дальнейшую догадку, то Павсания, при своем путешествии туда или обратно , мог направить свой путь через Палестину и Сирию. Он называет статую Тихи у сирийцев при Оронте (VI, 2, 7); желает пройти молчанием сказание о Дафне, которое было распространено между сирийцами, при р. Оронте (VIII, 23, 3); ему известно великолепие города Селевкии на р. Оронте (VIII, 33, 3); упоминает о древнейшем лавровом дереве у сирийцев (VIII, 23, 5); описывает течение Оронта и работы для его судоходности (VIII, 29, 3); далее, в стране евреев приводит источник с красной водой при Иоппе вместе с относящимся к нему сказанием (IV, 35, 9), и гробницу Силена в той же стране евреев (VI, 24, 8); ознакомился со многими замечательными гробницами, особенно с гробницей Елены в Иерусалиме, устройство которой описывает с некоторой подробностью (VIII, 16, 5); видел Иордан, как он протекает через озеро Тиверия и впадает в Мертвое море, на удивительных качествах которого он останавливается (V, 7, 4); выказывает даже некоторое знание египетского и финикийского языков (IX, 12, 2). И все эти подробности сообщаются бегло, как это всегда охотно сообщается путешественниками.

Потом мы всего раньше встречаем нашего путешественника в Аѳинах. Некоторое время он жил в городе, прошел большую часть Аттики, и, вероятно, тотчас обработал свои за,метки из книг и из путешествия, которое, должно быть, тотчас и издал. После этой первой ниоательской попытки он отправился в Италию, при чем мог коснуться Сицилии и Сардинии. Для Рима мы должны будем принять довольно продолжительное пребывание: о тамошних достопримечательностях он неоднократно упоминает, напр. V, 12, 6. VIII, 17, 4. VIII, 46, 4, 5. IX, 21, 1. Отсюда он посетил Арицию, Капую, Дикеархию (Путеолы) и наверное еще другие области Италии (II, 27, 4. IV, 35, 12. V, 12, 8. VIII, 7, 3). То, что он рассказывает про Сицилию, кажется, заимствовано из книг, но заметки про Сардинию могли произойти из личного осмотра.

После этого путешествия, о продолжительности которого можно только догадываться, возвратился он в Грецию; объездил по всем направлениям Пелопоннес и греческий континент до Фессалии, видел теплые ключи в Фермопилах и был в Парисе, IV, 35, 9. IX, 30,9. Обо всех этих путешествиях, если и в другом порядке, с достоверностью можно заключить из самой книги; посещения других, им упомянутых, стран, можно предполагать, но не удостоверять. Так, например, не невероятно, что в Амѳунте он. сам видел так называемые «драгоценности» Ерифилы (IX, 41, 3); но что он рассказывает о бальзамовых деревьях в Аравии и охраняющих их змеях (IX, 2 3, 3, 4.), это он мог знать по слухам или почерпнуть из какой нибудь книги, об удивительных вещах».

Исключая эти путевые заметки, мы ничего из жизни Павсании не знаем, даже не находим легкого намека на то, в каком качестве, с кикою целью делал он эти весьма замечательные, особенно для того времени, путешествия, по делам ли, или как купец, для своего ли удовольствия, или как набожный странник.

Время жизни нашего периегета, по некоторым его данным, указывается ясно. Из указания в VIII, 9,7, можно предположить, что его пребывание в Риме падает на время, следующее за смертью Антиноя. В I, 5, 5 Павсания рассказывает, что одна из аттических фил «в его время» названа именем императора Адриана; в VIII, 4 3 рассказывает про деяния Антонина I (Пия), а в конце главы восхваляет Антонина II (Философа) уже как императора. Книгу об Илиде написал он в 217 г. по восстановлении Коринѳа Юлием Кесарем (V, 1, 2), т. е. в 927 г. после основания Рима, или в 174 г. по Р. Хр., в 16-том году царствования Антонина Философа. Самое позднее время указывается в X, 34, 5, где они рассказывает, что костовоки «в его время» вторглись в Грецию и проникли до Елатии, что здесь в сражении с костовоками пал Мнисивул, и что этот Мнисивул в 235 олимпиаду (1 61 г. по Р. Хр.) победил в стадии. Поэтому, время жизни Павсании достаточно верно обозначено, хотя для его рождения, как и для его смерти, точных цифр нельзя указать.

2. Относительно цели, большей части путешествий, мы находимся в совершенной неизвестности, однако но некоторым указаниям мы можем вывести заключение, что Павсания путешествовал по Греции: методически, как для собственного образования, так и с предвзятою целью — издать описание страны. От древнего писателя никто не будет ожидать художественного путешествия, с описанием случаев и. приключений собственной жизни. Также мало найдется в нем описаний природы, как и трактирных сцен. Наш автор обратил все свое внимание на памятники культа и художеств. Неутомимо исследует он всякие религиозные обычаи, старательно собирает живущие в народе сказания. Это предшественник и в некотором роде, прототип наших современных собирателей преданий. Его исторические вступления и пояснения образуют самостоятельное целое для употребительнейшего путеводителя, какого только можно было желать в это время. Что свою книгу он составил по в дороге, это само собой понятно: весь состав её достаточно доказывает, что она произошла при полном спокойствии, по составленным на месте заметкам, после предшествовавшего изучения как политической, так и художественной истории, путем очень распространенной в это время начитанности. Даже план сочинения не дозволял ему следовать тем путем, которым он еам шел; возможно даже, что в его книге находятся пути, на которые он совсем не вступал, но которые он должен был дополнить из книг или иных источников, чтобы достигнуть известных пунктов. Этим объясняется некоторая путаница и скачки в путевых заметках, предварительное составление которых может быть с достоверностью доказано, точно также как эти же скачки обратно доказывают, что составление книги подвигалось отнюдь не вместе с путешествием.

Что автор с самого начала составил себе известный план — издать описание путешествия по всей Греции, доказательством могут служить следующие места. Уже I, 26, 4 он говорит: «Однако я должен продолжать свою историю, так как хочу одинаково говорить о всех греческих достопримечательностях». Далее, после того как в I, 3, 6 уже сообщено было несколько заметок о вторжении галатов в Грецию, в X, 19, 5 он выражается следующим образом: «о вторжении галатов в Грецию я уже коротко упомянул; подробнее я хотел описать касающиеся их происшествия в отделе о Дельфах, потому что там греки совершили наибольшие деяния против варваров.» В общем, стало быть, план был установлен, но не обработка подробностей; напротив, с продолжением работы опа получила очень важные изменения. Как неопытный новичок, начал он свое сочинение, и закончил с созревшим взглядом. С пашей точки зрения, мы можем сожалеть, что он начал прямо с Аттики и тотчас издал; именно для Аѳин нужна, была более зрелая работа, которая и для нас была бы особенно желательна. Но что между составлением первой и следующих книг лежит более долгое время, и вследствие этого замечается высшее умственное образование и большая умелость выражения, будет видно, из следующих данных.

Несколько раз Павсания находил себя вынужденным исправлять прежние данные или вносить дополнения, и всегда они относятся к первой книге. Важнейшее место для нашего вопроса есть VII, 20, 6, где автор упоминает об Одеоне Ирода в Аѳинах, и при этом случае замечает, что «в своем описании Аттики он об этом здании не говорил, так как эта часть сочинения была уже окончена раньше, чем Ирод начал свою постройку».

По вычислению Вестермана [Pauly’s Real-Encyclopaedie, Not. zu Keichardts Aufsatz. 3. 1258], имея в виду ссылку на V, 1, 2, между первой книгой и пятой лежит время в 15 лет; значит, до составления седьмой книги требуется еще больше. Далее принадлежит сюда поправка о времени попытки возвращения гераклидов I, 41,2 (VIII, 5, 1). Точно также где он молча исправляет прежние данные, эти исправления касаются первой книги. Сюда относится то, что он II. 29, 4 говорит о роде Аякса по отношению к I, 42, 4; далее, когда он VII, 23, 5 упоминает о совершенно закрытой в Эгионе картине Илифии, хотя в I, 18, 5 и сказал, что только у аѳинян Илифия совершенно закрыта. Из этих мест с достоверностью вытекает, что первая книга не только была составлена, но и издана задолго пред остальными, потому что если бы Павсания имел ее еще в руках, без сомнения сделал бы поправки в рукописи.

С этим данным присоединяются еще несколько других достойных внимания пунктов, и особенно важно здесь место в VIII, 8, 3. «Эти сказания греков, говорится там, приписывал я, при начинании моего сочинения, большею частью простоте; когда же я дошел до описания Аркадии, то составил себе об этом следующее мнение: те, которые у греков считались мудрецами, сначала распространяли свое учение не прямо, по в картинах... В вещах, касающихся божественного, я, стало быть, буду держаться предания.» Такая существенная перемена в религиозных воззрениях есть дело не дней и не недель, но годов. Что причинило этот переход от легкомысленного неверия к такому серьезному верованию, не может быть доказано даже как предположение. Можно было бы приписать это посвящению в таинства, — ибо Павсания был посвящен, — но, кажется, что он был принят в таинства уже по составлении первой книги.

Чтобы покончить с этим вопросом, и доказать, насколько это возможно, что долго потраченное на составление книги время распространено било не одинаково на все сочинение, но что именно между изданием первой и остальных книг падает довольно значительное время, нужно обратить внимание еще на один пункт, о котором будет упомянуто еще ниже в другом отношении, это — слог Павсании. О неумелом слоге Павсании говорилось уже слишком много, и этого никто не станет отрицать. Действительно, если начать чтение с первой книги, можно почти ужаснуться от этого языка ухабистого, отрывочного, неровного, от безосновательности при выборе того, что нужно было описать, от несоблюдения меры и порядка в приводимых эпизодах. Всякому будет неприятно, когда важнейшие вещи обходятся молчанием, или после нескольких слов оставляются, когда об истории Аттики, о зданиях и художественных произведениях получаются только самые бедные указания, между тем как по поводу какого-нибудь имени рассказываются длинные истории, совершенно не касающиеся Аѳин, доказывающие разве только молодую ученость автора. Решительно нужно сказать, что в этой книге везде выказывается новичок, и что мы не окажем ему большой несправедливости, если признаем эту книгу трудом начинающего писателя. В неудовольствии, часто распространяли это мнение на все сочинение, но при беспристрастном чтении, уже во второй книге встречается совершенно другой дух. Язык, изображение, метода, суждения — все сразу замечательно изменяется к лучшему. Оказывается более зрелое суждение; умелость изображений значительно выигрывает; выбор того, что изложить и что пропустить идет на ряду с достойной признательности самоуверенностью, и, что особенно важно, неуместные, хотя сами по себе полезные, эпизоды вдруг исчезают. Обратим при этом внимание на наивное замечание в IV, 24, В: «что рассказывается о так называемых Диагоридах я пропустил... чтобы не думали, что я пишу вещи, не относящиеся к делу». Надо полагать, что позже он усвоил относительно эпизодов верное суждение, или же, но издании первой книга, другие обратили его внимание на чрезмерное употребление эпизодов.

3. Что касается языка и изложения, то они часто были предметом строгого порицания, частью справедливо, частью несправедливо. Даже кроме указанной разницы между первой и остальными книгами, нельзя отрицать, что его язык часто страдает известной неясностью, скудостью, однообразием, что нередко не видно приятной округленности периодов, известного разнообразия в оборотах, верного выбора выражений. Иногда затрудняет понимание резкий, оборванный стиль. Далее, нужно признать — в первой книге особенно — что он часто останавливается на посторонних вещах, между тем как главное пропускает молча, или довольствуется недостаточным обозначением; например, во многих случаях о статуях ничего не говорит, как только, что такой то с бородой, а на все остальное — материал, положение, работу ни словом не указывает. Вообще можно сказать, что относительно формы и языка описание Павсании не легко может заявить притязание на название классической книги, и что содержание её часто слишком скудно. Однако не разукрашивая и не отрицая недостатков, все-таки нужно признать, что часть делаемых Павсании упреков преувеличена, другая часть несправедлива. Павсания хотел издать путеводитель по городам Греции, и сделал это по хорошему плану, и в общем верно выполнил. Для путешествия короткий, сухой язык был совершенно уместен; если бы он при этом распространился в цветистых или даже сентиментальных речах, то мы имели бы право над ним смеяться. Достопримечательности городов, религиозные обычаи, различные сказания он рассказывает просто и без всяких прикрас. Но где требовал предмет, Павсания мог и воодушевляться, и в таких случаях мы не можем отрицать более высокого слога. Не говорит ли, напр., при мессинских войнах вместе с ним и его сердце? Разве не чувствуется при изображении ахейско-римских замешательств его внутреннее негодование? Не заметно ли, с какою любовно он обходится с Филопименом? Не описано ли вторжение галатов совсем другим языком, чем какой-нибудь путь, или даже Олимпийский Зевс? Пусть при этом кое что будет отнесено на счет его источников; все таки нужно отдать справедливость, что Павсания совершенно верно отличал, что годилось для одного места и что для другого.

Совершенно верно, что данные Павсании для нас во многих местах недостаточны, что он нас иногда при важнейших вещах оставляет, также как иногда возбуждает надежду, не исполняя ее. В отдельных случаях, может быть, и Павсания виноват. Но не следует никогда забывать, что публика, для которой он писал, стояла совсем на другой ступени, чем мы; что он мог многое предполагать как всем известное, где для нас объяснение было бы желательно или необходимо. Не нужно также забывать, что автор хотел издать книгу собственно не для чтения в комнате, но проводника в путешествии. При виде художественных и т. п. произведений многое было ясно, что должно остаться темным для того, кому недостает этого непосредственного созерцания; при чем конечно нельзя отрицать, что этой цели Павсания не всегда придерживался. Однако можно поставить вопрос: существует ли какой-нибудь новейший путеводитель, которому нельзя было бы сделать тот же упрек? Что касается молчания Павсании относительно некоторых религиозных учреждений и обычаев, то, действительно, оно часто поражает, и возбуждает простительное желание, чтобы Павсания был менее воздержен. Это, однако, тоже мнение с нашей точки зрения.

Так как мистерии обязывают к молчанию, то некоторых вещей он и не смел сообщать непосвященным; если бы он действительно сделал, то для нас это бы но бы конечно приятно, но едва ли бы мы оставили ему упрек за вероломство. С этой точки зрения должно уже казаться чем-то выдающимся, когда он делает сообщения из таинственных сказаний, как напр. II, 29, 8. II, 38, 2. А относительно того сна [I, 14, 3,], который удержал его высказаться об Елевсинионе в Аѳинах, вероятно, было особенное обстоятельство; точно также если IV, 33, 5 он говорит: «о тайном служении великих богинь в Карнасийской роще я должен хранить молчание, но что глиняная урна и останки Еврита там хранятся, сообщить об этом сон не запрещает», то, следовательно, обязанность соблюдать тайну он здесь основывает на сне, а не на данной клятве.

Если поэтому многое нам но сказано или только намечено, что мы охотно узнали бы от него подробнее, то, напротив, мы находим и много такого, на что мы не рассчитывали, хотя, конечно, это недостаточный замен. Было уже замечено, что девять последних книг свободны от растянутых вставок; напротив того, замечается, особенно в последних книгах, увеличивающаяся страсть вплетать достопримечательности местной природы; с детской радостью он пользуется каждым поводом рассказывать о замечательных животных и растениях. Хотя эти небольшие отклонения и не принадлежат необходимо к ходу рассказа, все-таки нужно сознаться, что они большею частью небезынтересны, и почти нигде особенно не прерывают нити рассказа. Такие рассказы очень правятся детскому уму, и из этого легко объясняется, как именно при таких случаях переписчики охотно могли прибавлять свои замечания, которые потом, к ущербу автора, нашли место даже в тексте. К этим вставкам я причисляю места V, 1,22 и X, 29, 2. Доказательства для такого рода эпизодов можно найти: V, 12, 1-3. VIII, 17, 3, 4. IX, 21, 1-6. IX, 22, 4. IX, 28. IX, 31, 1. X, 4, 8, 9. X, 13, 1-3. X, 17, 12. X, 36, 1, 2, 7.

4. Из сказанного достаточно выясняется, что дену и значение «Описания» нужно искать не в форме изложения. Посмотрим теперь, какое принадлежит ему место по содержанию. И здесь справедливость требует, чтобы желаемое нами мерить не масштабом нашего суждения, а смотреть только на данное, соответствует ли оно плану книги, требованиям действительности, принялся ли автор за дело везде с добросовестной осторожностью. В общем, вероятно, не нужно будет опасаться противоречия, так как нет древнего писателя, которому столько, как Павсании, мы были бы обязаны знанием страны, религиозной жизни и истории искусства. Даже можно не задумываясь сказать, что без него целые страны Греции были бы для нас совершенно неизвестны, что некоторые религиозные обычаи и формы верования нам переданы только им, что без него история греческого искусства для нас едва ли и существовала бы. В этом заключается главнейшее значение Павсании, которого никогда нельзя достаточно оценить. В сравнении с этим, исторические сообщения занимают второстепенную важность, хотя и это заметки, достойные признательности, так как некоторые сведения были бы для нас вовсе неизвестны, а некоторые составляют приятные подтверждения и дополнения к фактам, известным от других писателей[1].

Перейдем к частностям. Во первых, что касается до путевого отдела книги, то есть, до указания путей и топографического описания городов, то все согласны признать точность и заботливость автора, и лучшей похвалой книги может служить то обстоятельство, что· и теперь еще путешественники по Греции руководятся ею и почти везде могут найтись. Большею частью, Павсания говорит здесь как очевидец; заметка свои он собирал и помечал внимательно и с тщательным исследованием. Составление и разработка показывают везде верный план и хороший выбор. Направления путей следуют по естественному порядку, хотя не везде согласно с самим путешествием. Так он, например, в Аркадии каждый важный пункт берет срединной точкой, из которой ведет и исследует дорогу до самой границы городской земли, затем возвращается и описывает таким же образом другую дорогу, и так далее до последней, со всеми их подразделениями, так что Аркадия как бы состоит из множества кругов, в которых дороги везде идут радиусами от центра к окружности. В таком порядке автор конечно не путешествовал, но для указания путей такой порядок как нельзя, более целесообразен. Что здесь примерно сказано об отдельных маленьких государствах Аркадии, имеет также значение для больших частей страны; каждая описывается отдельно от других. Правда, чрез это легко могли происходить недоразумения, но это вполне извинительно, особенно если принять в уважение, что перед глазами автора вряд ли лежали специальные карты. Можно почти удивиться, что мы с достоверностью можем указать только один случай в этом роде. Павсания описал Мессинию до Неды, пограничной реки с Илидой. Согласно раз взятому плану при описании Илиды, он должен был там же продолжать путь, где прервал его в Мессинии, и стало быть при Неде вступить в Илиду; в действительности же он пришел в Олимпию из Аркадии, должно быть из Гереи, и отсюда путешествовал по лежащим вокруг странам, и по этому плану составлял заметки; но при разработке нужные перестановки и указания пропустил. Ср. V, 7, 1; VI, 21, 3, к чему тоже можно присоединить V, 6, 3.

Также описание городов следует в естественном топографическом порядке, разве где он сам указывает на противное. Так, он считал целесообразным, и конечно справедливо, при упоминании о большом алтаре в Олимпии, привести и все остальные алтари в Олимпии, не в топографическом порядке, но в том в каком илийцы имели обыкновение приносить свои жертвы в большие празднества. И это уклонение от обыкновенного порядка он решительно объясняет не только V, 14,4, но для избежания недоразумений повторяет еще V, 14, 10. Такая точность дает конечно право на предположение, что он не позволял себе уклонения от естественного порядка, и что, например, при перечислении статуй атлетов в Алтисе мы должны принять, что он следовал тому порядку, в каком стояли статуи (Cp. Zeitschr. für Alterthums-Wissensch. 1850. S. 130 fg.).

Другое, отчасти неясное, обстоятельство составляют такие места, где, при упоминании, напр., храма, он говорит, что другой лежит и в другом месте: напр., II, 10, 1. III, 21, 8. III, 22, 13. III, 26, 4. Если такое уклонение вообще бросается в глаза, то I, 25,1 настолько поразительно, что слова; «но статуя Перикла стоит в другом месте (и I, 28,2) едва ли можно считать за что иное, как за объяснительное примечание на полях, не принадлежащее к тексту. Во всяком случае даже из таких мест мы можем составить правильное перечисление в топографическом порядке.

5. Переходим затем к исторической части книги, встречающейся в виде вступлений к разным отделам при случайных анекдотических вставках. Критика здесь осудила его особенно строго. и неумеренные по своей резкости приговоры чередуются с отсутствием сколько-нибудь справедливой оценки. Так как Павсания не был свидетелем и не пережил сам всего, что рассказывает, но почерпает свои данные из различных источников, то для справедливой оценки необходимо, во-первых, исследовать, какими и как он воспользовался источниками? Поставить такие вопросы, конечно, просто, удовлетворительно же на них ответить весьма и весьма трудно, так как Павсания частью вовсе не называет своих источников, частью же самые ссылки на них были бы для нас в большинстве случаев бесполезны, тик как источники давно утеряны. С самого начала бросается в глаза, что перед нами не беглый, на скорую руку сколоченный труд, но построенная на глубокой научной подготовке работа; везде сказывается действительно достойная удивления для того времени начитанность, не только в отношении книг, распространенных, знание которых могло считаться необходимым условием тогдашнего образования, и ссылки на которые потому сравнительно редки, но и в отношении многих редких, специальных сочинений, с названиями которых мы только благодаря ему и знакомимся. Перечень их и приведенных из них мест занимает у Siebelis (V. V. p. 183) одиннадцать столбцев![2] При некоторых, особенно, ценных но редкости, книгах, он положительно утверждает, что сам читал их, между тем как при других, как Игисин и Херсий (IX, 29, 2.IX, 38, 10), откровенно сознается, что сам не видел, так как уже в его время они были утеряны, а цитаты взяты из книги Калиппа, напр. в статьях X, 1 2, 1. Такая добросовестность должна, конечно, предубедить в его пользу. Что он не только читал, но и читал со вниманием, извлекая все нужное и полезное для своей работы, ясно каждому, если читать книгу вполне беспристрастно, и эту заслугу надо ему оставить, даже если наши исследования не приводят к одинаковым с ним результатам. Примером, где он указывает на источники рассказа, может служить полумифическая часть мессинской книги и подвиги Аристомена (IV, 6, 1 — 6). Здесь он, сопоставляя эпический рассказ Риана с прозаическим Мирона, выставляет причины, почему отдает предпочтение первому. Причины эти довольно вески, особенно в виду того, что· он сам признает изложение Риана эпическим, стало быть, по строго· правдивым.

В вышеприведенном случае, когда к услугам Павсании были источниками поэтический эпос и романическая проза, мы не имели возможности проверить его; тем интереснее разобрать другой случай, где он мог воспользоваться действительно исторической книгой, и мы, хотя частью, способны проследить его труд. Павсания всегда охотно занимался судьбами Ахейских народов. Уже при изложении истории ионийской колонизации малой Азии, нельзя не обратить внимания на пользование важными источниками, благодаря которым он мог оставить нам массу веских заметок. Для доказательства его уменья пользоваться источниками, приведем его рассказы из времен Ахейского союза, находящиеся преимущественно в седьмой книге, а частью разбросанные и по другим отделам. Некоторые описания замечательно подробны; даже такие эпизоды, как напр., Оропское дело, в сущности совершенно ничтожные, рассказаны, очевидно, без всякой предвзятой цели с мелочным педантизмом в деталях. Точность некоторых показаний в роде того, что Муммий прибыл к войску до рассвета, что ахейцы напали вовремя первой ночной смены стражи, наконец самый бесстрастный тон изложения но дают ни малейшего повода сомневаться, что Павсания имел под руками обильные подробностями источники и в совершенстве умел ими пользоваться согласно намеченной цели. Относительно записок Арата, можно утверждать это почти с достоверностью; сравнивая жизнеописание Арата в биографиях Плутарха с заметками о том же Павсании, приходим к весьма и весьма близким к истине выводам. Но и собственноручные записки Арата отнюдь не были единственным источником Павсании; он очень часто, напр., в VIII, 30, 8 и 9, упоминает о Поливии, с выражением притом глубочайшего к нему уважения. Помимо всяких других выдержек, эта одна дает уже нам право заключить, что капитальное сочинение Полиция об Ахейском союзе и его отношениях к Риму дало обильные материалы для книги Павсании; иногда даже кажется, будто от нее веет духом Поливия.

Мы уже сказали, что упомянутое в VIII 30, 8, 9 дает нам право сделать весьма вероятное заключение; сделаем еще шаг вперед по тому-же пути. В VIII, 49 и след. встречаем довольно подробный очерк жизни Филопимена; стоит только сравнить его же Плутарха жизнеописание, чтобы убедиться в тождественности источников. В самом деле: последовательность изложения, подбор фактов те же самые, только Павсания сильно сокращает, а Плутарх широко распространяется в своих извлечениях. Едва ли может быть разногласие относительно того, что таким общим источником была именно Поливиевская биография Филопимена, а потому легко проверить, в какой мере добросовестно пользовался ею Павсания. Но как выбор источника, так и пользование им рекомендуют Павсанию с весьма хорошей стороны; а если судить по одному примеру о всем способе пользования, то надо даже думать, что он добросовестнее относился к делу, чем Плутарх, который позволяет себе отступления, между тем как Павсавил остается верен оригиналу. Так, Павсания (VIII, 49,3) говорит: «лицом он был очень некрасив»; Плутарх же (Филопимен, II) напротив: «лицом он был не дурен, как думают иные, так как я сам видел статую его в Делфах». Нет сомнения, что Павсания остается здесь при Поливии, который также, очевидно, подразумевается между этими «некоторыми» Плутарха, статуи ради вздумавшего оспаривать показания излюбленного своего источника, притом вряд ли справедливо. — Положим, что Павсания и сам мастер делать заключения о чьей-нибудь красоте во картине или статуе; смотри, напр., рассуждение его о красоте Коринны (IX.22, 3); новое же заключения его условны. Статуи Филопимена в Делфах он не видел, но крайней мере, о ней не упоминает; тегейской же (VIII, 49, 1) в его время больше не существовало, оставался только цоколь да надпись. По даже если бы он видел обе статуи, и на обеих Филопимен был бы изображен красавцем, не думаю, чтобы он придал им более весу, чем свидетельству Поливии: не даром же он знал в лицо друга отца его, Ликорта.

Так как мы не поставили себе задачей перебрать все источники Павсаниевых книг и исследовать, как он ими пользовался, а хотели только поставить на вид, что он брал не все, что попало, а тем, что брал, умел пользоваться, то я затрону еще один отдел, где Павсания рассказывает о деяниях Пирра. И здесь он, также как Плутарх, главным образом руководствовался Иеронимом Кардийским, отнюдь однако не рабски его повторяя; он хорошо понял его пристрастный тон и даже старался найти психологическую его подкладку (I, 9, 8. I, 13, 9). В таких случаях он доискивался правды у других очевидцев. И так, если в тех случаях, где контроль возможен, мы находим, что автор, обладавший начитанностью во всех в изобилии еще существовавших тогда исторических книгах, не только выбирает из них самые лучшие, но и тщательно проверяет их показания, то справедливость требует предположить тот-же дух и там, где оценка и контроль для нас невозможны. Ставить же ему в обязанность при каждой заметке систематическую методическую критику, точное взвешивание и мелочное докапывание истины, значит требовать больше, чем можно и должно требовать от описания. При такой мерке не многие древние историки с честью выдержали бы критику, так как строгая критическая обработка явилась только недавно, как продукт новейших требований. Потому надо, конечно, указать на встречающиеся ошибки и недоразумения, но никак не основывать на них строгий приговор.

Критика, конечно, не может пройти молчанием документов, служебных записей и надписей, послуживших источниками его историческим наброскам. Под служебными записями нельзя подразумевать архивов, но скорее предписания высших властей, составленные с целью публикаций. Сюда относятся акты илейцев об олимпийских играх, на которые Павсания неоднократно ссылается (III, 21, 1. VI, 2. VI, 19, 13,4, VI, 22, 3. X, 36, 9). По-видимому, это был род протокольных записей, в которые вносились олимпиады, их распределение, предпринятые перемены, имена победителей с названием отца, отечества и рода борьбы, вероятно и имена элланодиков, особенные случаи и т. д.; были ли обозначены и другие бойцы, непобедившие, с достоверностью неизвестно. Из выражения (V, 21, 5) «как назывались желавшие выступить против него, забыл я, или эксегемы элейцев» можно заключить, что в официальных документах не было имен всех борцов или всех записавшихся на состязания, но поименовывались только победители. Эти протоколы несомненно распространялись в списках, иначе Павсания не мог бы ими пользоваться, так как книгу свою он писал не в Олимпии, и едва ли требовал себе выписок ради отдельного случая. Записи эти велись с некоторыми пропусками в хронологическом порядке, но трудно определить, с какой они начались олимпиады. Само собой разумеется, что не с первой, как видно из не совсем ясной приписки VI, 19, 13, где сказано: «вероятно, в то время олимпиады илейцами еще не записывались.» Но спрашивается: в чем он, собственно, сомневается? неужели нельзя было решите вопрос наверное? Как согласовать слова эти с X, 36, 9, где говорится, что 211-ая олимпиада единственная, обойденная в списке илейцев? Не хочет ли он сказать этим, что ряд помеченных в списках олимпиад велся только с определенного года? С другой же стороны, толкованию нашему противоречив, по видимому, V, 8, 6, где утверждается, что записи начинаются с первой календарной олимпиады Корива и ведутся без всякого перерыва. Тут многое очень темно; темно и то, принадлежат ли древние илейские списки, из которых Павсания берет помещенную в V, 4, 6 родословную заметку, официальным протоколам олимпиоников или нет; отрицательный ответ вероятнее, не даром же предполагает Павсания в VI, 13, 8, что списки победителей на Немейских и Исѳмийских играх велись прежде с недостаточной точностью. Нельзя потому не одобрить, что Павсания безусловно верит только официальным документам.

Кроме этих официальных протоколов, илейский победитель Паравалон стал, для поощрения борцов, записывать имена победителей в Олимпийской гимнасии (VI, 6, 3). Этому примеру последовал, когда сделался , элланодиком, илеец Евапорид, победивший еще бывши мальчиком (VI, 8, 1). Хотя предприятие было частное, Павсания мог извлечь из него пользу, так как уклонения от официальных записей немыслимы.

Целью этого перечня было записывать только победителей; из приведенных обоих мест даже не видно, был ли ряд победителей полным, или оба составителя записали победителей только тех олимпиад, в которых, сами, одержали победы, хотя про Евапорида сказано, что он записал победителей, сделавшись элланодиком. Отсюда можно заключить, что и эти записи состояли под служебным надзором и не ограничивались двумя олимпиадами.

Весьма уместно возбудить здесь вопрос: каким образом сохранилось для нас столько имен недобившихся победы борцов. Каким образом уцелели имена изгнанных и наказанных элланодиков? Воздвигнутые из штрафных денег статуи Зевса имеют, положим, надписи, но на них нет имен наказанных; не желали, вероятно, позорить их семейства. Павсания неоднократно опирается при этом на свидетельство олимпийского эксегета, но не на служебные записи. Так как из упомянутых атлетов первые провинились в 98 олимпиаду (V, 21, 8), другие в 112 (V, 21, 5), третьи будто бы в 178 (V, 21, 9), то ясно, что эксегеты не могли следовать словесному преданию. Потому мы неизбежно должны прийти к заключению, что существовала еще весьма вероятная литература эксегетов. Такие составленные эксегетами записки об истории городов, достопримечательностях, празднествах их родных городов и т. д. не могли иметь большего распространения, совершенно так же, как бывает и у нас с литературными произведениями подобного рода. Они читались или только самими составителями, или пользовались ими, как путеводителями, при чужестранцах. Где же, как не в Олимпии, мог раньше всего почувствоваться недостаток в таком спутнике? А так как между тамошними эксегетами наверное было не мало людей, получивших хорошее образование, то, пользуясь служебными и, без сомнения, в изобилии существовавшими частными источниками, они могли собрать и об истории олимпийских игр обильные, входящие в мелочные подробности, сведения. Следовательно, Павсания мог вполне полагаться на сообщения этих людей, и из сочинений их выбрал отдельные заметки. Этим объясняется, что он хочет сказать в III, 21, 5, где о противниках Калипа говорится: «как их звали, забыл я или эксегеты илейские.» Заслуживает особенного внимания, а вместе с тем доказывает осторожность, с какою Павсания проверял свои известия, место в V, 21, 8 — 9, при чем он, кажется не догадался, что или элланодинки могли обнаружить подкуп до выдачи венка, или что Филострат не победил, не смотря на подкуп. Что касается аттических и лакейских списков сражавшихся против Ксеркса союзников (VII, 6, 3), официальное происхождение их может быть легко заподозрено; лаконский каталог, вероятно, только перечень соратников Леонида при Фермопилах; аттический же — состав сражавшихся с аѳинянами при Евбее и Саламине союзников; и тот и другой, весьма вероятно, заимствованы из какого нибудь подробного исторического сочинения; то же относится и к списку городов, составивших анти-македонский союз (I, 25, 4), а также ополчившихся против галатов (X, 20, 3), — так точно, как из Геродота Павсания заимствует список олимпийских борцов, и пользуется надписью для перечня участвовавших в Платейской битве (V, 23, 1, 2). Для нас достаточно, что он везде ищет добросовестных свидетелей.

Обратимся теперь к надписям. Павсания пользовался ими очень часто и притом вполне согласно своей цели; сохранением же их оказал нам важную услугу. В его умении мастерски разбирать их еще никто не усомнился; равным образом старательность при списывании не может подлежать сомнению.

Так как надписи, которыми пользуется Павсания, в его время еще не были испорчены, а время и погода не сделали их нечеткими, то мы можем вполне ему доверять. Где у него является сомнение, он сам высказывает: напр., в VI, 19, 5 относительно надписи на гробнице Кипсела Павсания говорит, что трудно проследить повороты строк, и разобрать их почти невозможно. Все-таки, нужно признаться, он хорошо преодолел все трудности, за исключением, может быть, одного места.

При пользовании надписями он выказал такую же добросовестность, как и при остальных источниках; и здесь он не принимал всего на веру, а тщательно исследовал. Так, в Антикире нашел он статую Ксенодама, поставленную в честь победы его в олимпийском панкратии. Павсания мог бы этим и удовольствоваться; но он, напротив, сперва просмотрел илейские списки, и так как никакого Ксенодама, победителя в панкратии, не нашел, то весьма осторожно заметил: «если надпись не выдумка, то Ксенодам должен был победить в 211 олимпиаду, так как она единственная, которую, говорят, пропустили илейцы» (X, 36, 9). Cp. VI, 3, 8. VI, 13, 2.

В первой книге находятся данные из надписей, которые уцелели или найдены, и, следовательно, у нас есть возможность его контролировать. Мы видим здесь (причем я, однако, снова указываю на небрежное составление первой книги), что Павсания не везде передавал полное содержание надписей, но брал только-то, что считал для своей цели годным; обвинение же в подделке, которое позволили себе некоторые, совершенно неосновательно. Рассказывать все в полном объеме он вовсе и не собирался, и несколько раз прямо повторяет, что делает тщательный выбор. Так мы видим, что при описании улицы в Аѳинах с надгробными памятниками, он пересчитывает совсем не все гробницы, но только лучшие (I, 29, 10), и отнюдь не перечисляет всех вырезанных имен; I, 29, 4 он говорит, что на базисах стояли имена и димы, но мы находим только на одном. Думали обличить Павсанию еще в другом месте, которое относится к жертвенному Олимпийскому подарку в честь Платейской битвы, V, 21, 1. Дело основывается на очень интересных исследованиях; в результате высказывались в том смысле, что «список Павсании после открытия надписей на делфийской трехглавой змее должен быть отчасти изменен;» было бы однако полезнее это изменение, касается ли оно текста или списка, совершенно оставить или по крайней мере отложить до нового разъяснения[3].

Очень многие заметки Павсании основываются на надписях, хотя это и не везде сказано, иногда даже бывают взяты из них целиком выражения, как случилось, напр., в VI, 16, 8.

Имена атлетов, статуи которых поставлены в Олимпийском Алтисе, наверное взяты прямо из надписей, равно как и имена художников. Едва ли нужно было повторять это при каждом заимствовании. Скорее непозволительно предполагать надписи там, где нет ни малейших на то указаний, особенно при описании крупных памятников искусства. Так, напр., при реставрировании амиклейского трона покрыли воображаемыми надписями целые стороны, хотя у Павсании об этом не находим ни елова; все приводимые основания, даже имя «Вирис» из которого выводили возможность существования надписей, не выдерживают ни малейшей критики.

Указав источники исторических сообщений Павсании и манеру его пользоваться ими, прибавим еще кое что о его набросках мифического и героического характера. Из письменных источников первое место, конечно, занимает Гомер, чего он мог бы даже и не писать. Как высоко однако он ни ценит Гомера (ср. II, 21, 10) и как охотно ни следует ему в вопросах географии, генеалогии и мифологии, все-таки он не так слеп, чтобы в названиях и выражениях не идти своим путем. Вероятно, он настолько знал Гомера, что не часто заглядывал в книгу, но приводил стихи на память. Есть некоторые уклонения от оригинала, и критика едва ли имеет право исправлять их. Сравнивая, напр., его передачу сказания о дочерях Пандарея (X, 30, 1 — 2) с Гомеровским текстом (Од. XX, 66 сл.), мы нисколько не должны ужасаться, когда он говорить «евбейцы», где Гомер говорит «аванты» (сравн. Ergänz. — Bl. z. Allg, lit. Zeit. 1840, S. 763). Какую пользу извлекает Павсания из сочинений Гомера даже в вопросах искусства, видим из IX, 41, 3 — 5; довольно интересно, что он проверяет подлинность мнимых украшений Ерифилы единственно по некоторым местам из Гомера, и решает вопрос настолько удовлетворительно, насколько возможно там, где решающий голос дается эпическому стихотворению. Что Павсания основательно изучал Гомера и Гезиода, видим по крайне оригинальному, непонятному в смысле сокровенных мотивов месту в IX, 30, 3, наравне с которым надо поставить X, 24, 2 — 3, а для Гезиода ІX, 31, 4 — 5. Примера ради, обратим еще внимание на мнение его об Орфийских стихотворениях (IX, 30, 12), о Ѳиваиде IX, 9, 5), об Евмиле — II, I, 1. IV, 4, 1 и V, 19, 10. Кто после того будет отрицать, что Павсания везде выказывает осторожное и пытливое отношение к прочитанному, — чему нельзя не быть благодарным, так как, по неимению самих стихотворений, поверка его слов становится довольно затруднительной.

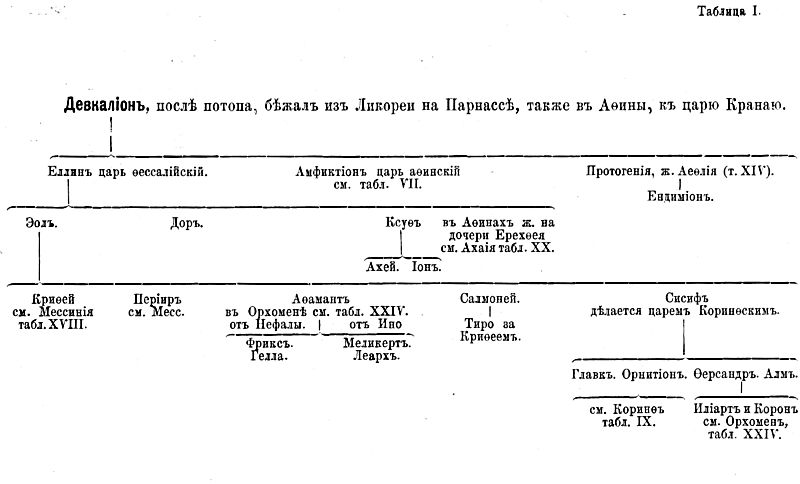

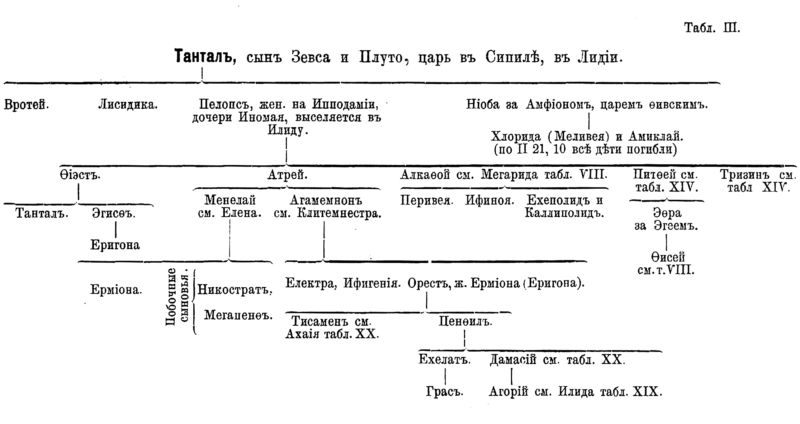

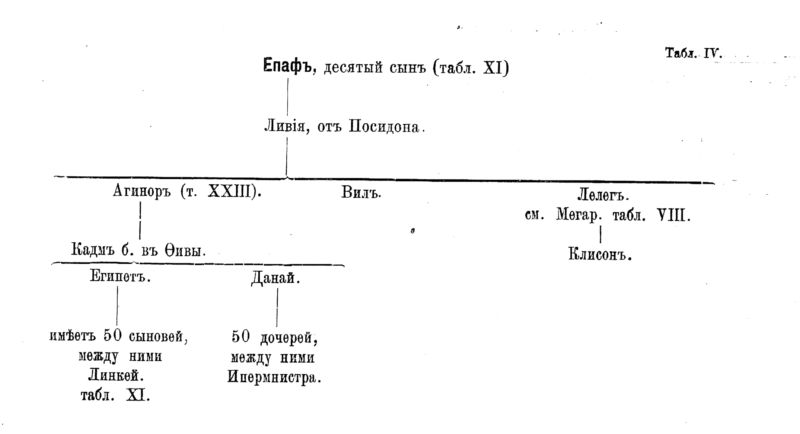

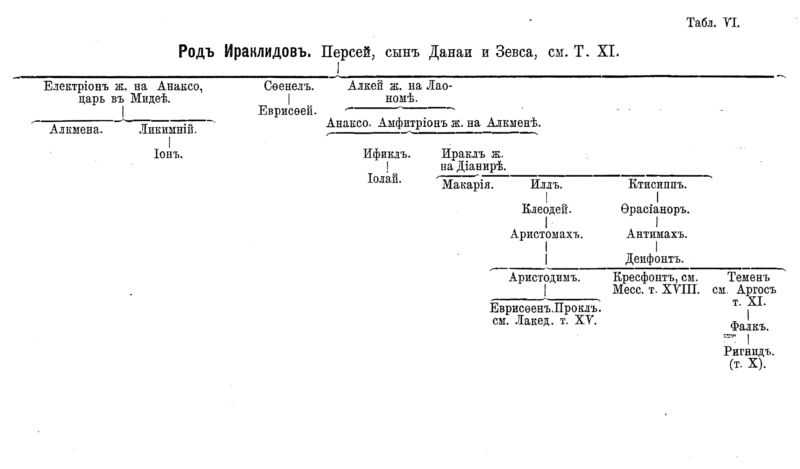

Древнейшие героические,сказания греков, довольствовавшихся наивной простотой и обыкновенным рассказом происшествий, не заботясь далее о происхождении героев, дали позже повод к расширению рассказов, особенно при страсти к генеалогическим выводам (X, 6, б), и облегчили возможность сочинять героям нисходящие и восходящие родословные (I, 37, 7). При такой свободе обращения с мифами, где очевидно играли роль весьма разнообразные цели, не могло не случиться, что предания, по месту, времени и обстоятельствам, подвергались различнейшим изменениям, и особенно, благодаря свободной игре фантазии, страдали родословные таблицы (VIII, 53, 5). Все это Павсания понимал очень хорошо; важность родовых таблиц для него не ускользала, и он охотно разыскивал у стихотворцев и логографов допускавшие двоякие толкования места, иногда же к дальнейшему исследованию побуждала его случайно найденная неточность. Так, например, его очень интересовало доискаться точных сведений о потомках Поликаона; для этой цели он читал Иэи, Наупактскую поэму, генеалогические книги Кинеѳона и Асия, но скоро убедился, что все они ничего ему не объяснили (IV, 2, 1). Вслед затем другой вопрос — предания, поэты и логографы, — затрагивающие который, что ни строчка, противоречили друг другу, — дал ему повод высказаться, что в древнейшей истории Греции большая част пунктов спорная. Нас же подобные случайные исследования и указания должны привести к убеждению, что Павсания сообщения свои писал не наобум, но что он, где нужно, делал серьезные предварительные исследования.

Нельзя достаточно высоко оценить заслугу Павсании и по коллекционированию живущих еще в народе преданий. Поистине удивительно и объяснимо только твердой точкой опоры, которую давал народу Гомер, это необыкновенное богатство преданий, удержавшихся и даже вновь образовавшихся у греков, не смотря на все постигшие их перевороты и случайности. Он искал и собирал их с большим усердием, и найденное записывал в неприкрашенном виде. И именно эта, особенно заслуживающая благодарности черта, послужила поводом к неоднократным порицаниям; его обвиняли в легкомыслии, недостатке критики и даже в подделке. Все эти упреки или несправедливы или неосновательны, и происходят большею частью от недостаточно основательного знакомства с книгой, как результат случайного пользования отдельными листами. Что касается легковерия, то нужно бы думать, что при передаче преданий едва ли при чем ни- будь вера; если только пересказанное верно передано, нет никакого дела до веры или неверия рассказчика. Но именно у Павсании видно совсем иное отношение. Но говорит ли он прямо (VI, 3, 8): «я, конечно, должен рассказать, что рассказывают греки, но верить всему мне отнюдь не нужно;» или еще (II, 17, 4): «это предание да и многое другое, что рассказывается про богов, я записываю не веря, тем не менее записываю»; или (IX, 30, 4. II, 29, 9): «греки верят многому,что неправда, так напр.» — Выражения: «если это правда», «кто тому верит», «пусть верит кому охота», «пусть верят другие» и подобные повторяются часто; «говорят», «есть поверие» и т. д. можно встретить почти на каждой странице. Какое же здесь после этого легковерие, опрометчивость? Неужели в угоду тем, которые пользовались выдержками из его книги, он должен был при каждой легенде уверять их в своем неверии? Для тех, кто знает Павсанию целиком, это вряд ли потребуется; он очень хорошо знал подвижную природу предания, и не видел в нем символа веры. Павсания сам довольно ясно указывает на влияние, которое поэты, в особенности трагики, нередко имеют на развитие и преобразование фабулы. В народе — говорит он (1,3, 3) — рассказывается много басен, ибо, не зная истории, он все считает за правду, что с детства слышит в хорах трагедий». Заметим еще VIII, 2, 6 — 7. Он знал также, с какой стойкостью парод придерживается того, чему раз верит, не заботясь о правде. «Эксегеты аргивцев, говорится II, 23, 6, очень хорошо знают, что они не все говорят согласно правде, но все же говорят; ибо не так-то легко разуверить толпу в том, чему она раз поверит».

Как же можно после того говорить о легковерии Павсании? Конечно, предания, сообщенные ему словесно или почерпнутые из писаний, он брал без критики. Если под этим понимать, что он не подвергал предания такой обработке, как Гримм, то это замечание бесспорно верно. Никто, однако, не будет равнять Павсанию с Гриммом,

Что же ему собственно было критиковать? Он писал путеводную книжку и при этом сообщал касавшиеся отдельных местностей поверья, как они ему были рассказаны; критиковать или рассуждать он мог в большей части случаев считать делом излишним. Если случайно он и сообщает рассказы, правдивость которых можно заподозрить, то он, вероятно, следовал хорошему, высказанному в IX, 21, 6 правилу, что не нужно торопиться в суждениях и тотчас отбрасывать все, что может казаться невероятным только но необычайности.

Свое отношение к мифическим сказаниям он высказывает в VIII, 8, 8, что сначала он считал мифы за наивные сказки, впоследствии же пришел к убеждению, что греческие мудрецы древнейших времен открывали свое учение не прямо, но в картинах и образцах». Он знал также, что «во всякое время были люди, которые не только события древности, но даже события настоящего времени делали невероятными тем, что к правде примешивали неправду, и особенно свойственно это страстным рассказчикам всяких преданий, всегда готовым присочинить что нибудь чудесное; таким образом даже правда искажается неправдоподобными добавками» (VIII, 2, 6-7).

Так например, ему не кажется невероятным, что боги обратили Ликаона, в наказание за волчьи наклонности, в волка, но что такое превращение человека в волка и обратно в человека (если только волком он не ел человеческого мяса) постоянно повторяется, этому он но верит, и потому совсем не склонен считать оборотнем, как учит предание, Дамарха. (VIII, 2, 6. VI, 8, 2). Если при этом примем еще к сведению, что не редки те случаи, где он восходит до самого источника мифа и с ученостью излагает его развитие (напр., в мифе о Харитах), то наверное нельзя будет упрекнуть его в легкости и небрежности, а скорее отдать ему за его старания должную честь.

Из всего этого отнюдь не следует, что Павсания в критике своей был всегда на столько проницателен и осторожен, на сколько мы могли бы желать или ждать; нередко придется нам решительно отвергать, как бессмысленный вздор, все его выводы и наотрез отказаться от солидарности с ним, но за то и стоял он на совершенно иной, чем мы, точке зрения. Если ему и действительно недоставало дара проницательности, плодовитой фантазии, то, критикуя, мы но должны забывать цели автора, и обязаны сперва уяснить себе, что можно требовать от простого описания. Правдивость и добросовестность его во всяком случае всегда вне сомнения, и конечно весьма несправедливо обвинять Павсанию в том, что он «не постеснился перенести на греческую почву даже сказку о Рампсините» (IX, 37, 5 — 7). Ведь ему указывали места действия? или он и это перенес? Гораздо проще объяснить, что эта сказка, как и многие иные, не приурочена к определенному месту, — в чем п состоит одно из существенных свойств сказаний.

Особенно внимательно останавливается Павсания на различных религиозных обычаях и местно почитаемых богах, которым не забывает принести и свою жертву. Так, больше ради Димитры, но не ради тамошнего храма, предпринял он путешествие в Фигалию (VIII, 42, 11). Жалеет, что не прибыл раньше, чтобы видеть высокочтимое изображение Евримоны, храм которой открывался ежегодно только один раз (VIII, 41, 6). С верой посещает он оракул Трофония в Левадии и подчиняется всем предписанным обрядам (IX, 39, 14); и именно благодаря возбуждению религиозного настроения и всех чувств могло случиться, почему он вместе с обыкновенными посетителями считает Трофония сыном Аполлона, а не Ергина (IX, 37, 5).

Как же теперь объяснить, что человек, с таким рвением исполняющий религиозные обряды, странствовавший по Палестине и Египту, до мелочей знавший западный берег малой Азии, и побывавший в Риме, сделавший Грецию предметом своего описания, нигде не обращает ни малейшего внимания на христианство, в такое время, когда в названных странах было не мало многочисленных, даже видных христианских обществ? Явление это так поразительно, что мы невольно, хотя и совершенно напрасно, стараемся доискаться причины. Конечно, встречаются некоторые места, в которых можно было бы предполагать намеки на христианство; напр. X, 12, 11, где сказано: «столько женщин и мужчин уже задолго до нашего времени воодушевленно проповедывали об едином боге, что легко может опять случиться нечто подобное»; или когда он VIII, 2, 6 говорит, что «всегда были люди, которые делали события древности невероятными тем, что к правде примешивали неправду». Таким же образом можно, пожалуй, вычитать в VI, 8, 4 сильное неодобрение исканию мученичества, или в IV, 19,1 намек на воскресение мертвых, или даже Воскресения (I. Хр.) в истории христианства, Однако нельзя придавать таким предположениям слишком много веса, а скорее сознаться, что намеки эти замечены потому, что их ревностно искали; во всяком случае останется необъясненным, почему Павсания довольствовался такими скромными тайными намеками, когда ему ничего не препятствовало высказаться открыто. [См. VIII, 38, 7, где есть тайный намек на принесение человеческих жертв. Вероятно, религиозный страх удерживал его высказаться более ясно].

Было бы интересной задачей составить из высказанных Павсаниею мнений подробную картину его религиозных, нравственных и политических убеждений, не потому чтобы характер его представлял нечто из ряду вои выходящее, но потому, что тогда, во время полнейшего упадка язычества, когда сознательно или бессознательно всюду стали прокрадываться новые религиозные воззрения, существовало немного людей старого закала и убеждений, для характеристики которых Павсания представляет такой богатый материал. Обстоятельная в этом отношении работа есть труд Krüger, Theologumena Pausaniae, Lps. 1860; по предмет этот далеко еще не исчерпан.

6. Следует принять во внимание также художественно-историческую сторону книги. Павсания не был ни художником, ни знатоком, а при начале своей работы едва даже любителем; по крайней мере, в первой книге он высказывает скорее известного рода нетерпение излагать свои сведения о галатах, Птоломеях, Лисимахе, Димитрии, Пирре и т. д., чем желание заниматься произведениями искусства; и здесь все его сообщения об искусстве до невероятности бедны и недостаточны. С ним однако случается тоже, что и со многими теперешними путешественниками, которые приезжают в Италию со вполне неразвитым в художественном отношении вкусом, но скоро невольно увлекаются, и тогда, охваченные более или менее правдивою любовью к произведениям искусства, считают нужным обратить предпочтительно на них свое внимание. Именно такой поступательный интерес можем мы проследить и у Павсании: интерес возбуждается и питается по мере количества виденного; художественный вкус вырабатывается упражнением. Старательно собирал он свои заметки и перерабатывал их трезво, без ораторского восхищения, постоянно имея в виду цель своей книги, как путеводителя. Как ни одобрителен образ действий Павсании с его точки зрения, все-таки нельзя отрицать, что мы чрез это многое потеряли, и только можем сожалеть о трезвости и узкой цели автора, так как он всегда почти предполагает, что современники его обладают навыком и знаниями, которых у нас большею частью нет, а потому случается, что нам сообщения и указания его нередко темны, и даже совсем непонятны; иногда мы даже после большего труда и всяких ухищрений получаем в результате весьма неполное представление о таких вещах, для полной наглядности которых Павсании стоило прибавить только несколько коротеньких строчек. Беда в том, что он писал не для нас, а потому мы должны помириться, что многое навсегда останется сомнительным или открытым. Действительно, нам часто приходится жаловаться на неясность слога. Во первых, почти нигде нет определенных технических выражений; изложение вообще страдает известной сбивчивостью, благодаря, напр., неточному употреблению предлогов; почти же всегда мы остается во мраке там, где желательнее всего найти сколько нибудь ясные указания. Как часто остаемся мы в неведении, из чего сделаны произведения искусства, какой они имеют вид, полных ли статуй или только рельефов. Как часто, даже при замечательнейших произведениях, мы не знаем ни их наружного вида, ни места постановки, и должны ограничиваться собственной сообразительностью. Сколько вопросов остаются открытыми даже в тех четырех произведениях искусства, на которых он останавливается дольше всего, — я говорю об Амиклейском троне, Олимпийском Зевсе, гробнице Кипсела и Полигнотовых картинах в Дельфах. Видеть их было бы, конечно, достаточно, чтобы устранить все сомнения; Павсания именно и предполагал возможность личной проверки его слов, что было возможно его современникам, но не нам. Он прямо приводит читателя к Амиклейскому богу и тотчас начинает объяснять изображения; но стоял ли трон в храме или под открытым небом, как был он построен, из камня или из дерева, все подобные очевидные подробности ему не нужно было описывать: они были видны и без того. Впрочем, при гробнице Кипсела он предпосылает кое какие, но вряд ли обстоятельные заметки о материалах, из которых она была сделана; но о форме и величине её нет никакого намека, а между тем именно эти подробности необходимы, чтобы обстоятельнее познакомиться с произведением искусства. И сколько остается разрешить вопросов относительно Полигнотовых картин в Делфах! Где, напр.,была Лесха, и как распределялись картины в общем и в частности? Если благодаря этим недостаткам, которые, впрочем, как уже сказано, находят оправдание в цели самой книги, объем наших сведений значительно стужен, то наверное мы выиграли в смысле неизбежной, навязанной нам умственной гимнастики; и неужели выигрыш не возмещает потерю?

7. Из сказанного уже достаточно ясно, что целью книги было не столько описание, как объяснение произведений искусства, при чем само собой понятно, что строгое исключение всякого описательного элемента едва ли было возможно, и отнюдь не необходимо. Поэтому мы с благодарностью принимаем те описательные заметки, которые автор нам вставляет в отделах об олимпийском Зевсе, картинах Полигнота в Делфийской Лесхе и за все прочие, там и сям разбросанные намеки, не имеющие ничего общего с пояснением художественных произведений и вставленных в большинстве случаев с совершенно непонятною для нас целью. К таким заметкам я невольно отношу мелочную добросовестность, с которою он отмечает присутствие или отсутствие и также внешний вид бороды при весьма многих статуях. При объяснении отдельных моментов, изображенных на художественных памятниках больших размеров, он следует, всегда известной методе, которая без сомнения была совершенно понятна наблюдателю, но которой мы, однако, к сожалению не понимаем, именно потому, что нам не достает наглядности. Правило, которому он хотел следовать при рельефах амиклейского трона, он сам, высказывает в III, 18, 10; но ясно только, говорит ли он, что. не хочет подробно перебрать все изображения отдельно, так как большая часть их и без того легко понятна (что значило бы, что часть он хочет обойти молчанием), или же смысл заметки таков, что, в виду наглядной вразумительности большей части рельефов, точное объяснение считает ненужным, и хочет ограничиться только кратким перечнем изображений. Как бы то ни было, нужно признать внимание и старательность, с которой автор поясняет изображения. Конечно, ни в каком случае нельзя утверждать, что он нигде не ошибся, что везде стал на верную точку зрения, почему объяснения его будто бы безошибочны; напротив, мы можем откровенно признать, что с ним, как и со многими толкователями, случалось, что он с апломбом попадал мимо цели. Конечно, мы частенько найдем, что, при объяснении бесчисленного множества олицетворенных мифов, он не редко мог не напасть на правду; но справедливость требует, первым делом, отнестись недоверчиво к самим себе. Павсания был окружен такой художественной атмосферой, с которой жалкие, уцелевшие до нашего времени и приводящие нас в восторг остатки не выдерживают и отдаленного сравнения. Он осмотрел, и притом не бегло, но спокойно и обдуманно, массу художественных произведений в настоящей их обстановке и полной целости. Значит, в его распоряжении были средства для критической и сравнительной оценки настолько богатые, что даже при самой благоприятной обстановке мы перед ним насуем. Да и в мире греческих мифов он вращался, как настоящий туземец. Для него они еще жили, он знакомился с громадным большинством их в верованиях народа, в сочинениях поэтов и других писателей, в наглядных творениях искусства; а мы часто должны по клочкам собирать наши знания из скудных объедков и жалких поскребков схолиастов. Заметим теперь, что объяснения Павсании отнюдь не похожи на мимолетные мысли, но часто он, как мы сейчас увидим, не только в общем, но и в частностях старательно изучал более значительные произведения; и потому мы обязаны принимать его данные с известным уважением, и только в таких случаях предполагать недоразумение, где мы с достаточной верностью можем указать источник ошибки или оправдать нарекания наши безусловной логической необходимостью. В намерения Павсании не входило перечислять все художественные произведения: в действительности он умалчивал о неимевших особенной ценности, и ограничивался только теми, которые в каком-нибудь отношении казались ему достойными внимания (I, 23, 4. I, 39, 3. III, 11, 1); при этом он обращал, главным образом, свое внимание на произведения искусства, отличавшиеся особенными художественными достоинствами, принадлежавшие известным художникам, замечательные но своей глубокой древности, или по другим посторонним обстоятельствам, как-то, по материалу, историческому значению, или по особенному, которым они пользовались, уважению. Чтобы держаться при этом определенного метода, он начинал с художественно-исторического обзора. К сожалению, он не называет книг, которыми при этом пользовался, но несколько раз в сомнительных случаях ссылается на людей, «которые занимались историей искусства» (V, 20, 2. V, 23, 3). Из этого мы видим, что Павсания не довольствуется кое-как схваченными на лету заметками, но в сомнительных случаях — если не упоминает об этом — пользуется книжными выдержками. Из этих-то сочинений он и берет, по всей вероятности, попадающиеся иногда заметки об артистических школах и так часто встречающиеся указания на учителей отдельных художников. Если это предположение верно, то сообщения его значительно выигрывают в ценности.

Первый вопрос при каждом произведении искусства он ставит о мастере и его школе. Ответ на этот вопрос находил он. обыкновенно в надписи, а также в словесных или письменных заметках эксегетов, наконец в только что упомянутых историях искусства. Если же по было ни того, ни другого, ни третьего,, он ограничивался собственными домыслами, руководствуясь художественным стилем, а может быть и иными данными для критики. Если имя художника бывало в надписи, что случалось весьма часто, то вопрос считался оконченным; указания же эксегетов и их записок он также мог подвергать критике, как видим из некоторых данных. Что он не слепо предавался и верил их сообщениям, ясно из многих примеров.

Так он (X, 38, 5 — 7) сомневается в том, что говорили ему амфисийцы о своем изваянии Аѳины. Харит при входе в аѳинский акрополь предание приписывало Сократу, сыну Софроникса; но там, где дело касалось преданий, он и сообщает его буквально, между тем как в IX, 35, 7, где имя художника было безразлично, Павсания без дальнейшего называет их Харитами Сократа. Где ничего определенного известно не было, он помогал себе различными предположениями; так, например, Аоипу Ерифейскую он приписывал Ендию (VII, 5, 9), картину Аполлона Исминия в Ѳивах работе Канаха (IX, 10, 2). Выдерживают ли критику все эти предположения или нет, нужно, конечно, исследовать в каждом отдельном случае; но здесь этому не место. Где не было даже оснований для предположения, он открыто сознается, что не мог угадать имя мастера (X, 37, 3).

Раз покончив с вопросом о художнике, он обращался к объяснению произведения. При изображении богов, вряд ли могло вкрасться сомнение; при статуях людей, особенно олимпийских победителей, наверное всегда были надписи, и в этом отношении не требовалось дальнейших изъяснений, исключая некоторых, вызванных посторонними обстоятельствами, случаев. При неимении положительных сведений, он держался также преданий, на что никогда не забывает сослаться. Так, напр,, в Аѳинах в Пропилеях стояли две статуи всадников, которых предание выдавало за сыновей Ксенофонта. Павсания оставляет неразрешенным, действительно ли представляют они сыновей Ксенофонта, или просто поставлены для украшения Пропилей (I, 22, 4); более глубокое исследование вряд ли привело бы к другому результату. Если же, напротив, попадался подходящий повод, он охотно пользовался им для общих объяснений; такому случаю мы обязаны интересными заметками об одеянии Харит (IX, 35, 6, 7).

Что же касается до четырех уже упомянутых крупных памятников искусства, они, не смотря на то, что Павсания посвящает им целые отделы, представляют для нас не мало затруднений.

На источники, которыми он пользовался при описании Амиклей- ского трона, нет никаких намеков, между тем в числе изображений есть такие, истолкование которых на основании одних догадок едва ли вероятно. Почему, напр., мог он узнать гиганта Ѳурия, центавра Орегия, Мегапенфа и Никострата? Как угадал он, что одна из фигур на алтаре представляет Вирис? Присутствие надписей, как уже было замечено, совершенно недоказано и даже невероятно; многочисленность же надписей безусловно должна отрицаться. Тем бесспорнее должны мы предполагать возможность сообщений эксегетов, или пользование письменной литературой, которая о таких грандиозных произведениях наверное существовала (ср. III, 19, 2). Если и нельзя приписать таким книгам каноническую важность, все же они были изданы людьми, которые жили в соответствующем художественном и религиозном мире и везде имели случаи проверить свои сомнения. Что Павсания, хотя и не был выдающимся критиком, был в этом отношении обставлен значительно благоприятнее нас, это едва ли можно отрицать; не смотря на это, именно описание Амиклейского трона навлекло на него наибольшие громы нынешних археологов.

Приведем в пример то место III, 18, 14, где сказано: «с какой стати Вафикл представил так называемого минотавра связанным и живым, уведенным Фисеем, не знаю.» Некоторые археологи вообразили себе, что Павсания смешал минотавра с мараѳонским быком; иногда даже кажется, что Стефани (Parerga Archaeo). 136), который вообще неблагосклонно настроен к Павсании, нарочно ищет выражений, как бы побольше его унизить. Павсания очень хорошо знал предание о мараѳонском быке, как мы видим из I, 27, 10; не может, да и не должно подлежат сомнению, что он чаще читал поэтические его описания и видел в художественной обработке, чем кто-либо из нас; равно нельзя допустить и тени подозрения, что после множества изображений минотавра, которые должны были и раньше попасться ему на глаза, он не был в состоянии узнать минотавра но оригинальным признакам, одинаково встречающимся на всех его изображениях. Встретив изображение с атрибутами минотавра, — которые наверное были, если только умышленно не отрицать способность Павсании видеть и понимать, — связанного и ведомого Фисеем, сам он (и его проводники) имел полное право удивляться и скромно высказать свои сомнения. Откуда и как могло явиться такое представление о подвиге Фисея, я не знаю. Если бы не узнали минотавра Павсания и его спутники, а видели только уводимого Фисеем быка, (чего вовсе нельзя допустить без оскорбительного для Павсании предположения, что он вовсе не умел узнать минотавра) — мы имели бы полное право заподозрить в нем мараѳонское чудовище. Раз допустив возможность смешать то и другое, остается только отказать Павсании вообще в возможности делать, на основании его заметок, какие бы то ни было археологические заключения. «Как могло Вафиклу, — продолжает Стефани, стр. 130, — который по всему, что мы знаем об Амиклейском троне, выказывает себя человеком умным, прийти в голову сделать такую глупость и к ряду множества изображений, воспроизводящих совершенно различные сцены из древних преданий, примешать одно, служащее повторением такого же изображения в другой части трона, только несколько в ином виде, без того, чтобы оба изображения основывались хотя бы на принципе орнаментальной симметрии? Что-же вероятнее: то ли, что такой художник, как Вафикл, сочинил колоссальную ошибку, или что слабоумный Павсания сделал в данном случае промах, погрубее обыкновенно у него встречающихся? Не говорит ли в пользу последнего предположения еще то обстоятельство, что за исключением э того места, минотавра всегда представляли убитым Фисеем на месте, а мараѳонского быка связанным и ведомым в неволю, — не говоря уже о том, что представление о странном и укрощенном чудовище вполне вяжется с обстановкой второй, но отнюдь не перкой легенды? Не ясно ли, что при данных обстоятельствах было бы действительно глупо повторять изображенное на внутренней части трона еще и снаружи?»

Не больше ли тут грозных слов, чем смысла? Собственно говоря, доказательство опирается на следующем, несколько через чур сильном, положении: «Вафикл был выдающийся, умный художник, о котором ничего нельзя подумать неумного, необразцового по мысли и выполнению, Павсания же, напротив, слабоумный глупец, не сумевший понять даже самого простого изображения.»

С такой аксиомой, конечно, можно многого добиться, но только тому, кто из неё исходит. Предположим (но отнюдь не допустим), что в самом деле двукратное изображение минотавра на таком крупном памятнике искусства, притом в необъясненном, несанкционированном преданием виде, действительно нелепо и не имеет смысла; по разве можно отрицать, что и величайшие художники имели порой престранные фантазии? Затем, нельзя же не признать,. что до сих пор не удалось, даже в величайших и роскошнейших произведениях греческого искусства (не исключая и Фидиевых), отыскать единство мысли в группировке отдельных фигур. Измеряя все масштабом единства мысли, найдем и в статуе олимпийского Зевса не мало нелепых несообразностей. Но кто- же был пресловутый Вафикл? Чем он был велик? В концепции, в группах, в техническом исполнении? И где почерпаем мы наше знание о нем? Единственно из Павсании! Если же он был слабоумным невеждой, то его словам совсем нельзя верить и значить, Вафикл не был замечательным художником. Доводы наши начинают походить на известный софизм: «все критяне лживы». А потому сами расследуем дело.

Говорят, будто «нет смысла в ряду изображений, которые все представляют совершенно различные сцены из древних преданий, помещать повторение одной, помещенной уже раз, в другом месте трона, положим, даже и в несколько ином виде.»' В чем тут состоит отсутствие смысла: в том ли что изображение не на месте, или в самом повторении?[4] Определенного порядка в группах не видно ни на внутренней, ни на наружной стороне; изображение минотавра снаружи непосредственно примыкает к битве центавров у Фолоса, внутри — к бою с центавром Ориосом. И так, отсутствие смысла зависит не от места изображения; еще меньше можно искать его в том, что тот же миф, только в другой момент действия, повторяется по другую сторону трона. Уже благодаря тому, что одно изображение внутри, другое снаружи, — следовательно они никак не бросаются в глаза одновременно, — повторение не могло нарушить целости художественного впечатления. Таким образом изображение представляло, повторяем, не вариацию того же сюжета, а другой момент действия, тем менее, следовательно, могло быть неприятно затронуто даже наиболее щекотливое чувство изящного.

Спросим лучше, неужели Вафикл в самом деле боялся повторений? Конечно, Гейне и Зибелис едва ли удовольствуются этим вопросом, а потому, не говоря уже об урядном числе харит на троне и возле него, битва центавров была изображена дважды: при Фолосе и с Ориосом; взятие Геракла на небо представлено также два раза — на троне и на вафре (18, 11 и 19, 3); на самом вафре горы являются два раза: сперва в сопровождении судеб [миры] потом муз; кроме того, они были изображены и на троне. Наконец, может быть действительно верно, что за исключением данного случая, и на сколько мы знаем Павсанию, минотавр всегда представлялся убитым Фисеем на месте, мараѳонский же бык уведенным в оковах; потому Павсанин и бросилось в глаза странное несоответствие. С своей стороны, я должен сознаться, что счел бы его недалеким критиком, если бы он не заметил несоответствия.

Еще две заметки. Вероятно ли, что весь этот богатейший цикл изображений на Амиклейском троне, — будь они мраморные, что мне кажется наиболее вероятным, или медные, — во всех подробностях исполнен одним Вафиклом? Неужели магнезийские помощники, которых он привел с собой из дому, были не более как работники и каменщики, и неужели он не мог найти таковых на месте? Не скорее ли можно принять, что Вафикл поручил и предоставил им разработку отдельных изображений, и даже самостоятельную работу, как себе оставил окончательную отделку и некоторые отдельные фигуры? Не может ли таким образом объясниться по-человечески все то, что в группах и расположении их кажется режущим глаз? Затем, я хотел бы высказать еще одно скромное предположение. Не с художественно-археологической, но с критической точки зрения, благодаря отрывочным фразам, которыми написан весь параграф о минотавре, кажется он мне подозрительным. Что если строчки перепутались, и § 16 должен стоять после слов: «и Фисея против минотавра»? Чрез это было бы устранено повторение, и связанный минотавр мог бы остаться на месте, нисколько не мешая минотавру убитому на другой стороне.

Храм Зевса Олимпийского наверное имел свою литературу, которою Павсания не преминул воспользоваться. Он решительно ссылается, хотя и не называя источников (V, 11,9), на сочинения, в которых были приведены размеры статуи, вероятно с обычной остротой на счет пролома крыши; остроту эту Павсания довольно ловко парирует намеком на божественное одобрение свыше. Что впрочем указанные сочинения, кроме размеров статуи, занимались вообще описанием храма и его внутренности, можно считать само собой доказанным, и вряд ли можно ошибиться, что истолкование на муле едущей Селены вместе с относящейся сюда «глупой сказкой» на подножии трона (V, 11, 8) — взяты из тех же сочинений.

Сам Павсания однако порицает это толкование. Где не хватало письменных объяснений, он приводит указания эксегетов·. Так, в группе на поле фронтона онисфодома был, между прочим, изображен и возница Пелопеа. Эксегет называл его Вилласом, Павсания же добавляет, что у тризинов он назывался Сфэрос. Неужели в таких мелочах не высказывается особенная старательность автора и совестливое отношение к делу? Эксегету же он, вероятно, обязан и заметкой об употреблении масла для сохранения статуи (V, 11, 10). Этим случаем он пользуется, чтобы рассказать, какое средство сообщили ему на его вопрос жрецы при Епидаврском храме в отношении своей картины. Равном образом и заметка о мраморных кирпичах храма, о их изобретателе, и приводимая в доказательство надпись в Наксосе могли скорее получиться словесным, чем письменным путем. Но и здесь многие считали себя в праве делать упреки. «Над дверью храма, говорится в X, 5, 9 — 10, представлена большая часть подвигов Геркулеса», — которые в числе одиннадцати и перечисляются. И вот возникает «гениальная мысль» (нигде не следует так остерегаться «гениальных мыслей,» как именно в археологии), что подвиги Геркулеса были распределены на метопах лицевой и обратной стороны храма, так что спереди и сзади находилось их по шести. Но для такого распределения не хватало одной работы, что и приписывалось небрежности Павсании, либо переписчиков. В одном из новейших археологических сочинений одиннадцать работ распределяются на двенадцати метопах таким образом, что мнимая небрежность Павсании исправляется, по собственной фантазии автора, как будто бы дело само собой понятно. Тем не менее это полнейший абсурд, — разве поставить за правило, что не нужно держаться текста. Ибо, во-первых, едва ли вероятно, чтобы кто нибудь вздумал помещать метопы «над дверьми;» далее, из выражения Павсании «большая часть подвигов Геркулеса» с полной ясностью следует, что это не были все подвиги Геркулеса. Также мало можно сомневаться в том, что Павсания умел считать до двенадцати, как и в том, что он знал двенадцать подвигов Геркулеса. Он, значит, считал, и так как одной не нашел, то и говорит, что изображена большая часть подвигов, как в действительности и оказывается, т. е. одиннадцать. Тут но надо хитроумствовать. Работы, вероятно, на самом деле тянулись над дверьми фризом.

Гробница Кипсела могла и не иметь литературы; большая часть фигур была объяснена надписями, и потому можно было обойтись и без таковой. Только третье и пятое поле были без надписей, и следовательно давали простор предположениям. Здесь Павсания ссылается (V, 18,6) на различные толкования эксегетов, которые однако его не удовлетворяли, так что он противопоставляет им собственное. Если исходить из предположения, что предшественник Кипсела велел изготовить гробницу, как семейную кладохранительницу, то это толкование Павсании имеет некоторое притязание на вероятность, хотя впрочем ни одному нельзя отдать решительного предпочтения. При группах пятого поля он довольствуется, и весьма основательно, объяснениями эксегетов.

Дольше всего останавливается Павсания на картине По литота в Делфийской лесхе, посвящая ей семь глав (X, 25 — 31); при этом надо заметить, что он не только объясняет отдельные группы, но и описывает их.

К услугам его было здесь много пособий. Во-первых, надписи, потом сообщения эксегетов (X, 23, 7), и, вероятно, произведение чисто литературного характера; но крайней мере, судя по X, 30, 7, кажется гораздо вероятнее, что мы имеем дело с письменными, чем с устными преданиями. Что касается имен лиц целых групп, то никакого сомнения не могло возникнуть, так как они были подписаны; но мог явиться вопрос, что должны были представлять собой Еврипом, Промедон, Теллис и Клеовея, и здесь, стало быть, приходилось объяснять не личности, но их смысл, особенно там, где вопрос касается фигур аллегорических. Полнейшего внимания заслуживает старательность, с которой Павсания выполняет свою задачу, и еще более неустанное прилежание, с которым он, на сколько это было возможно, разыскивает сведения о названных лицах у древних поэтов и логографов, чтобы доказать, откуда Полигнот заимствовал их имена. Обязан ли он этим богатству ценных заметок, собственной начитанности, что всего вероятнее, или частью дочерпнул из найденных им, касающихся Полигнотовой картины, книг, ни в каком случае не может быть ему отказано в том, что он для объяснения картины делал старательные изыскания, выполнил все, что только можно было требовать. Если нам и остается еще желать очень многого, то это неизбежно и по существу дела и потому, что Павсания не был художником, но только любителем искусства.

Если наш автор слишком часто, и совершенно неосновательно, обвинялся в отсутствии критики, то с другой стороны он не избежал упрека ив большом скептицизме. Один из выдающихся ученых[5] говорит: «Павсания (VIII, 1,8), заметив, что собственно Гомер ввел в поэзию название «Стикс», полагает, что творец Илиады, заставляя Геру клясться именем «струящихся вод Стикса,» должен был иметь в виду известный аркадский источник; с гораздо большей вероятностью мог бы он утверждать, что Гезиод сам видел Стикс при Нонакрии и воспользовался этой грандиозной картиной природы для своего вдохновенного описания божественного ключа; но легковерный Павсания, не знаю почему, очень мало сочувствует творцу Ѳеогонии, и высказывает в данном случае скептицизм, который сделал бы честь какому либо из наиболее проницательных критиков нашего просвещенного века… Со своей стороны я ни в каком случае не решился бы утверждать, что Гезиод, или древнейший поэт, которому Гезиод следовал, знали аркадский источник, и потом, по обычаю поэтов, разукрасили действительность; еще менее могу я одобрять мнение, будто вид этого потока мог зародить представление о «божественном источнике».

Против этого можно возразить очень многое. Что вид потока повлиял на «представление о божественном источнике,» Павсания не говорит; он просто сообщает факт, что имя «Стикс» введено в поэзию главным образом Гомером; но это утверждение основано не на созерцании потока, но на совершенно других причинах, которые для нас большею частью не поддаются проверке; но ему при виде потока вспомнились слова поэта (Ил. 15, 36) и он говорит, что выражение «ниспадающие по каплям воды» выбрано так удачно, как будто Гомер сам видел «по каплям струящуюся воду» аркадского Стикса. (Ср. Павс. I, 17, 5). Кажется, все очень просто, и пускаться в рассуждения о фантастическом описании божественного источника Гезиода едва ли была какая надобность.